Euro-Krise, Flüchtlinge, Reformstau: Die EU wird kritisiert, funktioniert aber oft ziemlich gut. Zehn Beispiele. Von Matthias Krupa, Claus Hecking und Mark Schieritz für DIE ZEIT

Freizügigkeit

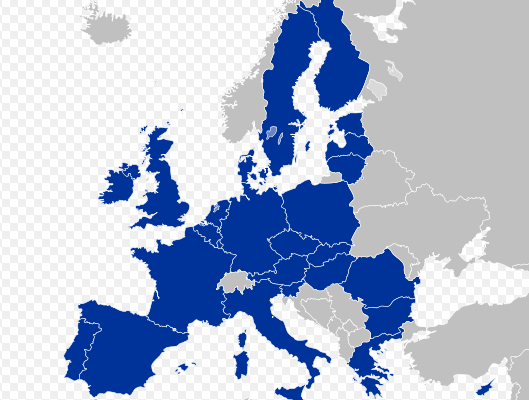

Errungenschaften lernt man oft erst zu schätzen, wenn sie in Gefahr geraten. Gerade etwa die Freizügigkeit innerhalb der EU. Diese sei „nicht verhandelbar“, heißt es ständig, nun, da Hundertausende Menschen nach Europa fliehen und von einem Land ins andere weiterreisen. Selbst Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gibt vor, mit dem Zaun an der Grenze zu Serbien wolle er vor allem die Freizügigkeit innerhalb der Union verteidigen. Und doch werden Grenzen vielerorts wieder kontrolliert – selbst zwischen Deutschland und Österreich.

So paradox es klingt: Tatsächlich beweisen die Flüchtlingstrecks, dass die Freizügigkeit innerhalb der EU funktioniert. Kollabiert ist das Asylsystem. Gedacht war die Freizügigkeit einst vor allem für Arbeitnehmer und Selbstständige. Jeder und jede Staatsangehörige eines EU-Landes darf sich in anderen EU-Staaten niederlassen, vorausgesetzt, er oder sie hat dort einen Arbeitsplatz. So steht es in den Europäischen Verträgen. Die De-facto-Aufhebung der Binnengrenzen durch das Schengen-Abkommen ist eine Umsetzung des Prinzips. Millionen Reisende profitieren täglich davon.

Immer wieder stellen manche Politiker die Freizügigkeit infrage, etwa wegen angeblichen Lohndumpings („polnische Klempner“) oder wegen Sozialmissbrauchs. Beides kommt vor, oft aber tragen die Zuwanderer mehr zum Sozialsystem ihres Gastlandes bei, als sie in Anspruch nehmen. Und manche Branche wäre ohne Arbeitnehmer aus anderen EU-Ländern aufgeschmissen: allen voran Deutschlands Pflegesektor. Insgesamt leben etwa 18 Millionen EU-Bürger in einem anderen Staat als ihrem Geburtsland. Das sind 3,5 Prozent von insgesamt 508 Millionen Menschen. MATTHIAS KRUPA

Roaming

Manchmal ist es teuer, auf der falschen Seite einer Grenze zu stehen: Uschhorod im äußersten Westen der Ukraine, das Handy klingelt. Abgehoben, nur Rauschen, der Anrufer legt auf. Sekunden später läutet es wieder, wieder rauscht es, wieder wird aufgelegt. Dritter Versuch, dasselbe Prozedere. 5,37 Euro hat das gekostet. Dreimal 1,79 Euro Aufschlag je angefangener Minute für Roaming, die Nutzung ausländischer Mobilfunknetze. Nur ein paar Hundert Meter weiter westlich kostet die Roamingminute für eingehende Gespräche nur 0,06 Euro. Da beginnt die Slowakei. Die EU.

Achtmal haben die Betreiber auf Brüsseler Geheiß in den vergangenen acht Jahren ihre Gebühren für Roaming in der EU gesenkt. Um durchschnittlich 80 Prozent sind die Tarife für Gespräche und SMS gefallen, für Daten-Roaming gar um 90 Prozent. Im Mai 2016 folgt die nächste Runde. Dann darf die Telefonminute maximal fünf Cent, eine SMS zwei Cent und das Megabyte Daten sechs Cent kosten. 2017 soll dann ganz Schluss sein mit den Aufschlägen.

Ihre Errungenschaften für den Verbraucher würdigt die EU-Kommission bei jeder sich bietenden Gelegenheit. „Die Politiker haben sich Roaming bewusst ausgeguckt“, sagt der Duisburger Telekommunikationsprofessor Torsten Gerpott. „Anders als bei abstrakten Themen wie Bankenregulierung können sie hier den Wählern die Vorteile Europas unmittelbar greifbar machen. Das sieht jeder auf der Telefonrechnung.“

Wie viel Normalverbraucher allerdings wirklich sparen, ist fraglich. Um entgangene Profite zu kompensieren – noch 2012 erlöste die Branche mit Roaming rund fünf Milliarden Euro – hätten viele Anbieter die Preise für nationale Verbindungen verzögert gesenkt, sagt Gerpott. Größte Profiteure des EU-Feldzuges sind daher viel telefonierende Vielreisende. CLAUS HECKING

Wettbewerbsrecht

Was verbindet den US-Internetgiganten Google mit Russlands Energieriesen Gazprom? Beide lernen gerade die Härte des EU-Wettbewerbsrechts kennen. Und eine bis vor Kurzem kaum bekannte Dänin namens Margrethe Vestager.

Die Europäische Union versteht sich zuallererst als Rechtsgemeinschaft. Und die EU-Kommission ist die Hüterin dieses Rechts. Nirgends füllt sie diese Rolle so entschlossen aus wie bei der Aufsicht über den wirtschaftlichen Wettbewerb.

Vestager ist seit knapp einem Jahr Wettbewerbskommissarin und oberste Aufseherin. Die 47-Jährige hat schnell losgelegt. Mitte April eröffnete sie zunächst ein Wettbewerbsverfahren gegen Google, eine Woche später dann gegen Gazprom. Auch vor anderen Multis wie Amazon, Starbucks oder Disney schreckt die frühere dänische Wirtschaftsministerin nicht zurück. 2014 hat die Kommission 1099 Wettbewerbsentscheidungen getroffen. Oft, wie bei Google oder Gazprom, gilt es zu verhindern, dass Firmen ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen, um Mitbewerber zu verdrängen oder Preise hochzutreiben. Auch Fusionen, Verstöße gegen das Kartellrecht oder staatliche Beihilfen werden streng geprüft.

Kommen die Brüsseler Aufseher zu dem Ergebnis, dass Unternehmen unlauteren Wettbewerb betreiben oder Mitgliedsstaaten diesen etwa durch fragwürdige Subventionen befördern, drohen den Betroffenen harte Strafen. So musste Microsoft 2004 eine halbe Milliarde Euro zahlen. Und – noch wichtiger – seine Geschäftspraktiken ändern. MATTHIAS KRUPA

Erasmus

Förderprogramme der EU sind meist bürokratische Angelegenheiten. Eines aber bietet genug Stoff für eine Kinokomödie. Im Erfolgsfilms L’Auberge Espagnole dreht sich alles um Erasmus, das weltgrößte Programm für Auslandsaufenthalte.

Freunde aus ganz Europa gewinnen, Partys ohne Ende feiern, Sprachen lernen und womöglich den Partner fürs Leben finden: So lauten die Erasmus-Klischees, mit denen der Film spielt. Die Realität ist meist trister. Dennoch ist Erasmus vielleicht das Vorzeigeprojekt der EU schlechthin. Weil es Menschen einander nahe bringt.

Mehr als drei Millionen junge EU-Bürger, zumeist Studenten, haben seit dem Start des Programms im Jahr 1987 mitgemacht. Erasmus hat zwei Säulen. Erstens erkennen die Hochschulen die im Ausland erbrachten Studienleistungen an. Zweitens gibt Brüssel den Teilnehmern ein paar Hundert Euro Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten.

Auslandsstationen und Sprachkenntnisse machen sich gut im Lebenslauf. Aber wenig lässt Europa so zusammenwachsen wie die internationalen Freund-, Seil- und Liebschaften, die in der Erasmus-Zeit entstehen. Fast jeder dritte Programmteilnehmer hat laut einer Studie der EU-Kommission heute einen Lebenspartner aus einem anderen Staat, Schätzungen zufolge gibt es bereits rund eine Million „Erasmus-Kinder“.

Seit 2014 heißt das Programm „Erasmus +“ und fördert alle Arten grenzüberschreitender Mobilität bis hin zu Praktika. 14,7 Milliarden Euro hat die EU-Kommission dafür bis 2020 vorgesehen. Unter der Euro-Krise und dem Streit ums große Geld hat das Programm nicht gelitten. Im Gegenteil: Spanier, Portugiesen, Griechen wagen sich immer öfter in die Fremde. Manche werden bleiben. Für das Zusammenwachsen Europas kann es nur gut sein. CLAUS HECKING

Internationale Vermittlungen

Europas Außenpolitik hat schon oft versagt. So oft, dass man sich mitunter fragt, ob überhaupt eine gemeinsame Außenpolitik der 28 EU-Länder existiert. Dabei gibt es eine Disziplin, in der die EU reüssiert: als internationaler Vermittler.

Der spektakulärste Erfolg waren zweifellos die Atomverhandlungen mit dem Iran. Sie wurden lange Zeit von der ungeliebten EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton koordiniert; am Schluss übernahm dann ihre Nachfolgerin, die Italienerin Federica Mogherini. Natürlich hätte es ohne den Willen der USA und anderer Großmächte keine Einigung mit dem Iran gegeben. Aber ohne die Geduld, Ausdauer, Übersicht und Zähigkeit der europäischen Diplomatie wäre der Verhandlungsprozess womöglich gar nicht erst so weit gekommen.

Auch in ihrer Nachbarschaft sorgt die EU für Frieden. 2013 unterzeichneten die Ministerpräsidenten Serbiens und des Kosovos in Brüssel ein Abkommen, das die International Crisis Group ein „Erdbeben in der Balkan-Politik“ nannte. Zwei Jahre und zehn zähe Verhandlungsrunden lang hatte die EU vermittelt, ehe die verfeindeten Nachbarn zum ersten Mal seit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos einander die Hand schüttelten. Die Union lockte beide Länder mit der Aussicht, dass bei einer Einigung untereinander jedes von ihnen auch der EU politisch näherrücken würde. Das ist die klassische Waffe einer Soft Power. Erst Ende August wurde das Abkommen zwischen Serben und Kosovaren um neue Bestimmungen erweitert. Ort des Abschlusses war einmal mehr Brüssel. MATTHIAS KRUPA

Europäischer Gerichtshof

Von außen erinnert Europas höchstes Gericht an einen Hotelkomplex in Las Vegas. Zwei golden schimmernde Türme ragen 100 Meter hoch in den Himmel über Luxemburg. Und im Gerichtssaal blinken einem die Augen vor lauter Goldschimmer. 350 Millionen Euro hat die Erweiterung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Jahr 2009 die Steuerzahler gekostet. Nun wird der Neubau schon wieder zu klein für 2100 Menschen, die hier an der juristischen Auslegung der EU-Verträge arbeiten.

Die 28 Richter aus 28 Mitgliedsländern und neun Generalanwälte haben immer mehr zu tun. Gut so, denn jahrzehntelang kümmerte sich die 1952 gegründete Institution vor allem um technokratische Fragen wie die Anwendung einer Vogelschutzverordnung. Kritiker geißelten sie als Erfüllungsgehilfin der EU-Kommission. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Gerade erarbeitet sich der EuGH einen guten Ruf als Hüter der Grundrechte von Europas Bürgern. Bisweilen gegen den Willen der Mächtigen.

Im vergangenen Jahr etwa kippten die Luxemburger erst die umstrittene EU-Richtlinie zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internet-Verbindungsdaten. Wenig später zwangen sie Google, EU-Bürgern ein „Recht auf Vergessen“ zu gewähren. Demnach müssen Suchmaschinenbetreiber in bestimmten Fällen Verweise auf Internetseiten mit sensiblen persönlichen Daten löschen.

Am Dienstag dieser Woche hat der EuGH das Safe-Harbor-Abkommen für ungültig erklärt. Es gestattete Unternehmen wie Facebook die Übermittlung der Daten von EU-Bürgern in die USA. Die EU-Kommission habe ihre Kompetenzen mit diesem Abkommen überschritten, urteilten die Richter. Wer kann sie jetzt noch als Büttel Brüssels schelten? CLAUS HECKING

Der Binnenmarkt

Die genauen Zahlen sind schwer zu ermitteln und umstritten. Aber dass der Binnenmarkt wirtschaftlich eine der großen Erfolgsgeschichten der EU ist, steht außer Zweifel. Auch wenn die Erwartungen, die bei seiner Einführung Anfang der neunziger Jahre geschürt wurden, wohl zu hoch gegriffen waren. Ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent hatte die Kommission versprochen. Heute geht sie davon aus, dass das jährliche Bruttoinlandsprodukt innerhalb der EU um rund 2,1 Prozent höher liegt als ohne den freien Verkehr von Waren, Personen, Kapital und Dienstleistungen. 2,77 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze sollen in den ersten zwei Jahrzehnten in der EU entstanden sein. Und einer der größten Profiteure des Binnenmarkts ist Deutschland.

Der Blick auf den Binnenmarkt zeigt, wie schnell Errungenschaften der europäischen Integration selbstverständlich werden. Man kann sich kaum noch vorstellen, dass einst Waren an den EU-Binnengrenzen kontrolliert, Einfuhren kontingentiert oder gar Zölle erhoben wurden. Dabei wurde der Binnenmarkt erst 1992 geschaffen; der damalige Kommissionspräsident Jacques Delors wird dafür bis heute verehrt.

Noch ist der Binnenmarkt nicht vollendet. Vor allem Handwerker und andere Dienstleister stoßen noch immer auf Grenzen. Die jetzige Kommission hat sich zudem vorgenommen, auch einen digitalen Binnenmarkt zu schaffen. Den Vorwurf, dass der Binnenmarkt seit jeher eine wirtschaftliche Schlagseite habe und soziale Interessen vernachlässige, wird sie damit allerdings nicht entkräftigen können. MATTHIAS KRUPA

Humanitäre Hilfe

Auf der Website von Echo stehen alle Kriegsregionen der Welt nebeneinander: Syrien, die Ukraine, der Jemen, Afrikas Ebola-Gebiete und mehr als 70 weitere Regionen, in denen Menschen leiden. Immerhin kümmert sich Echo um sie, die „Abteilung der Europäischen Kommission für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz im Ausland“, wie das Amt offiziell heißt.

„Dass sich 28 Staaten in einer Organisation zusammenschließen, um gemeinsam humanitäre Hilfe zu leisten, ist einzigartig“, sagt der Bochumer Völkerrechtsprofessor Hans-Joachim Heintze. 121 Millionen notleidende Menschen hat Echo laut eigenen Angaben im Jahr 2014 unterstützt.

Ihren jüngsten Großeinsatz hatten die Helfer in Nepal. Nach dem verheerenden Erdbeben im April, als drei Millionen Menschen obdachlos wurden, stellte die EU sechs Millionen Euro Soforthilfe bereit und entsandte sofort Experten. Da Brüssel immer wieder solche Einsätze beschließt, sind die Abläufe eingeübt, und Echo kann auf einen Pool von Spezialisten zurückgreifen.

Alle Einsätze folgen vier Grundprinzipien: Menschlichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit. Ob Hilfe geleistet wird, hängt allein von der Bedürftigkeit des Opfers ab – und nicht von seiner Weltanschauung, Herkunft oder Rolle in einem Konflikt. Mehr als 1,2 Milliarden Euro hat die EU-Kommission vergangenes Jahr für humanitäre Hilfe ausgegeben.

In der Flüchtlingskrise ist nichts von Echo zu sehen. Dies liegt schlicht daran, dass Einsätze innerhalb der EU nur möglich sind, wenn ein notleidender Mitgliedsstaat explizit um Unterstützung bittet. Bislang hat keine Regierung wegen der Flüchtlinge bei Echo angerufen. CLAUS HECKING

Umweltpolitik

Ja, es gibt viel zu verbessern an Europas Umweltpolitik. Das Mittelmeer könnte sauberer sein und weniger stark befischt, das Artensterben schreitet voran, noch immer fordern Abgase aus Kohlekraftwerken Zehntausende Menschenleben pro Jahr. Und beginnen manche Staaten nicht bald ernsthaft mit dem Abschied von fossilen Brennstoffen, wird die EU ihr Klimaziel verfehlen, bis 2050 mindestens 80 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen als 1990.

Die Defizite der EU-Umweltpolitik überdecken ihr Alleinstellungsmerkmal: dass es überhaupt eine gemeinsame Umweltpolitik gibt. Dass Nationalstaaten sich Vorgaben aus Brüssel unterwerfen. Das Gros der für Deutschland geltenden Umweltnormen wird von der EU beschlossen – und das ist auch gut so. Denn Verseuchung, Verschmutzung und Klimawandel machen vor Grenzen nicht halt.

Vor rund 40 Jahren haben die EU-Staaten mit der gemeinsamen Umweltpolitik angefangen. Luft- und Wasserqualität haben sich dank einheitlicher EU-Standards verbessert: besonders in Süd- und Osteuropa. Das Müllvolumen pro Kopf sinkt, die Recycling-Quoten steigen langsam, aber stetig. Und der EU-weite Emissionshandel, der Tausende Kraftwerksbetreiber und Industrieunternehmen verpflichtet, für jede ausgestoßene Tonne Kohlendioxid ein Zertifikat zu beschaffen, findet trotz mancher Schwächen Nachahmer rund um die Welt.

In der Klimapolitik gehörte die EU lange Zeit zu den Vorreitern. Jetzt droht sie diese Rolle zu verlieren. Denn während die Supermächte USA und China neue Emissionsziele ausgeben, tun sich die Europäer schwer – auch weil Deutschland nicht so recht Abschied von der Braunkohle nehmen will. Letztlich ist Brüssel auch in der Umweltpolitik nur so stark, wie es Berlin und Paris zulassen. CLAUS HECKING

Die Bankenaufsicht

Die EU ist nicht für ihre schnellen Reaktionen bekannt – von der ersten Idee bis zum fertigen Gesetz vergehen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Doch auf dem Höhepunkt der Krise haben die Europäer innerhalb weniger Monate eine der wichtigsten institutionellen Neuerungen seit der Einführung des Euro auf den Weg gebracht: die Bankenunion. Die großen Geldhäuser in der Währungsunion werden heute zentral überwacht, und später einmal sollen sie im Krisenfall auch zentral saniert werden. Die Deutsche Bank wird heute nicht mehr von deutschen Aufsehern kontrolliert, sondern von einem gesamteuropäischen Gremium.

Die Kleinstaaterei im Bankensektor ist damit beendet – und ein wichtiger potenzieller Krisenherd eliminiert. Denn in vielen Mitgliedsstaaten wurden die Kreditinstitute bislang nicht streng genug kontrolliert, und es fehlten Regeln für die Abwicklung der Banken. Deshalb mussten die Staaten viele Milliarden aufwenden, um ihre maroden Banken zu stützen. Dadurch gerieten sie – zum Beispiel im Fall Irland – selbst in die Bredouille und mussten dann ihrerseits gerettet werden.

Durch die Bankenunion ist das zumindest unwahrscheinlicher geworden, auch wenn das Projekt noch nicht vollendet ist. So ist zum Beispiel noch nicht geklärt, ob das Geld in der Gemeinschaftskasse für die Sanierung einer großen Bank überhaupt ausreicht. Und auch die Ansiedelung der Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank wird wegen möglicher Interessenkonflikte von vielen Experten als problematisch angesehen. Doch entscheidend ist: Die Mitgliedsstaaten der Währungsunion waren bereit, zum Wohl der Gemeinschaft auf nationale Souveränität zu verzichten. MARK SCHIERITZ